摘要:月球表面数以百万计的陨石坑表明,研究月球样品尤其是其中的撞击产物,对揭示内太阳系撞击历史具有关键意义。然而,月球返回样品中,结晶年龄晚于31亿年的月海玄武岩十分稀缺,且这些玄武岩未呈现明显的冲击效应,这使得月球中晚期演化阶段经历的撞击过程仍缺乏有效约束。我国嫦娥六号任务着陆于南极艾肯盆地内一处喷发时间约为28亿年的低钛玄武岩单元,首次实现月背采样返回,为限定月球中晚期撞击历史提供了独特机遇。中国科学院比较行星学卓越创新中心成员、中国科学院地球化学研究所刘耘团队在嫦娥六号月壤样品中发现,少量本地低钛玄武岩岩屑保存了丰富的冲击变质特征,包括含赛石英-斯石英-柯石英的二氧化硅颗粒、熔长石、冲击熔融囊内的斯石英和沿贯穿熔融囊裂隙边界生长的定向石英簇,以及辉石的成分振荡环带等。通过详细的岩相学和矿物学分析,并结合冷却速率计算和冲击波物理模型模拟,团队推断这些冲击变质特征记录了至少四条不同的撞击压力-温度-时间路径,揭示了月球背面的复杂撞击过程。同时,嫦娥六号样品经历的峰值压力(~30–40 GPa)与嫦娥五号月壤及月球陨石基本相当。该研究工作明确两点核心结论:一是自28亿年来,至少有四次百米级小行星撞击在了南极艾肯盆地内约5.8 × 103 km2的区域;二是在月球中晚期演化进程中,其正面和背面所经历的小行星撞击强度并无明显差异。

月球保存了最完整的内太阳系撞击历史,因此研究月球记录的撞击过程对了解地球等天体在太阳系早期的表面地质应力、地球生命起源和太阳系天体轨道演变等关键科学问题至关重要。根据月球撞击坑统计定年模型,早期的撞击通量很高,在30到39亿年迅速下降,30亿年之后的撞击通量较低且保持几乎恒定的频率1,2。对月球记录的内太阳系撞击历史的研究依赖样品分析进行量化验证,比如研究撞击事件中形成的高压矿物,可以获取撞击过程的压力-温度-时间(P−T−t)等关键信息,因此,高压矿物相和其形成机制被广泛用于估算行星表面的冲击条件3。由于美国Apollo和前苏联Luna计划从月球正面返回的月球样品中缺少形成于30亿年以来的玄武岩,而嫦娥五号虽采集了年龄20亿年的玄武岩,但几乎没有关于撞击过程的信息。月球样品采样区域的局限性和缺乏对月球玄武岩样品冲击变质作用的深入研究,限制了我们对月球中晚期演化过程中撞击历史的深入了解。

位于月球背面的南极艾肯盆地是目前已知月球最大、最古老的撞击盆地,盆地内承载着数百万个撞击坑,是研究小行星撞击行星体表面产生冲击效应的理想区域。我国嫦娥六号(CE-6)任务降落在艾肯盆地内的阿波罗撞击坑(41.64°S,153.99°W),实现人类首次月背采样。其采样点所在的低钛玄武岩单元的主期次喷发年龄约为28亿年,处于关键的月球返回玄武岩样品年龄空窗期。因此,CE-6月壤中的本地低钛玄武岩样品极有可能会为限定月球中晚期复杂的撞击P−T−t历史提供关键信息。

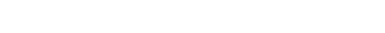

中国科学院地球化学研究所刘耘研究员团队,在嫦娥六号月壤(编号CE6C0300YJFM001)中发现了少量低钛玄武岩岩屑具有多种类型的冲击变质特征(图1),包括冲击熔融囊、高压矿物相变以及冲击熔融引起的辉石成分振荡环带等。团队对这些玄武岩岩屑和冲击变质特征开展了详细的岩相学和矿物学分析,运用冲击波物理模型进行了撞击体直径、速率等参数的计算,对月球中晚期的外动力撞击作用演化历史进行了限定。

图1. CE-6月壤样品CE6C0300YJFM001中具有冲击变质特征的低钛玄武岩岩屑的背散射电子照片。(a)岩屑B1含有冲击熔融囊和多种高压矿物相,Msk-熔长石;(b)岩屑B2,其中辉石“Px-2”具有Mg-Fe振荡环带;(c)岩屑B3,辉石“Px-3”具有Ca振荡环带。

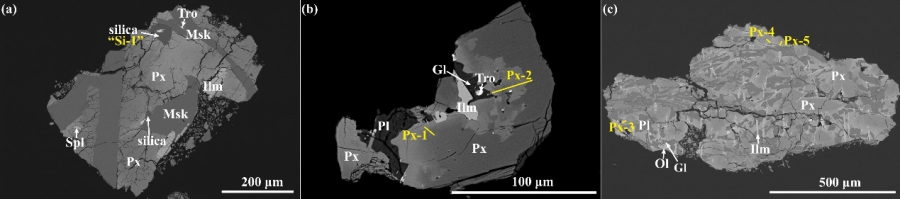

低钛玄武岩岩屑B1中的冲击熔融囊位于辉石和二氧化硅颗粒边界(图2a)。从中心到边部,熔融囊的主要构成依次为残留的二氧化硅颗粒、嵌于富Fe-Ca玻璃中的针状斯石英和粒状斯石英集合体、以及细粒辉石多晶(图2b-c)。此外,还有一些石英簇(P3_221)沿着贯穿熔融囊的裂隙的边界生长(图2d)。部分斯石英呈针状且取向随机,表明它们应该是在冲击压缩过程中,当压力仍然较高时从富SiO2的熔体中结晶形成4。冲击过程的峰值温度应高于1900−3000 K(足以熔融部分玄武岩)5,而熔融囊中不存在柯石英和赛石英,冲击峰值压力应为10–45 GPa6。

图2. CE-6低钛玄武岩岩屑B1中冲击熔融囊的背散射电子图像和透射电镜图像。黄色虚线方框指示FIB切片位置。Sti-斯石英,Qtz-石英。

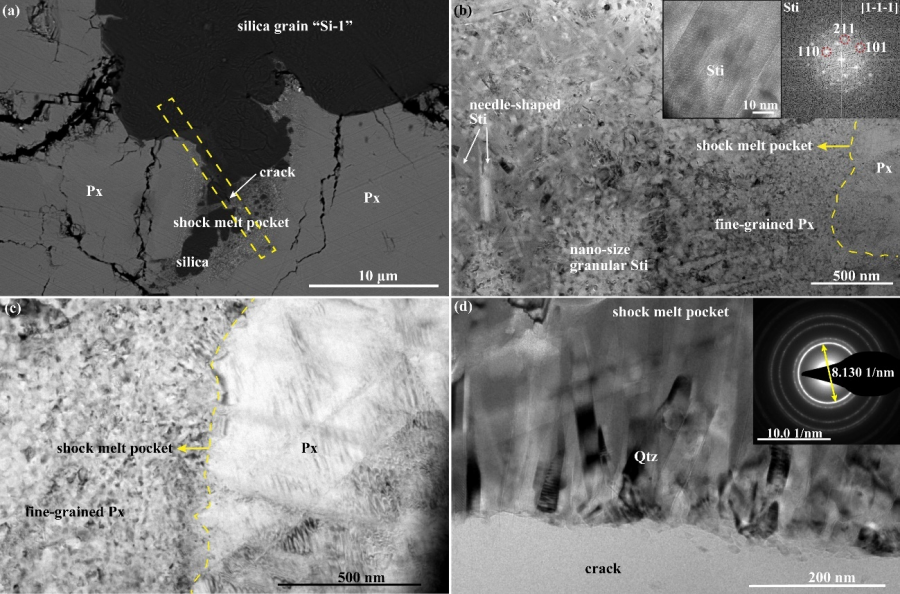

毗邻熔融囊的二氧化硅颗粒“Si-1”具有粗花呢结构并含有多组沿晶体学方向排列的无定形二氧化硅叶片(图3a)。透射电镜显微结构分析结果指示,随着与熔融囊距离的增加,该二氧化硅颗粒从α-方石英转变为纳米级粒状柯石英集合体,再转变为嵌于被无定形二氧化硅叶片切割形成的格子结构中的赛石英和斯石英(赛石英为近直角四边形;斯石英为近六边形)(图3b-d),指示它们的形成机制为固态相转变7。由于赛石英和α-方石英之间存在结晶学取向关系且CE-6低钛玄武岩中的二氧化硅基本为方石英,因此推测α-方石英为其固态相转变前的母体矿物,斯石英则可能是由赛石英转变而来。参考含有赛石英和斯石英的月球样品和火星陨石经历的冲击压力条件,形成本样品中赛石英和斯石英的冲击压力应不超过40 GPa。另外,根据Kubo et al. (2015) 的高温高压实验结果,赛石英可在低至11 GPa的条件下由α-方石英的中间相方石英X-I转变形成,且在温度升至1100 K左右时,赛石英可继续转变为斯石英8。因此,二氧化硅颗粒“Si-1”经历的冲击压力峰值应为~11−40 GPa。

图3. CE-6低钛玄武岩岩屑B1中含赛石英-斯石英-柯石英-方石英的二氧化硅颗粒“Si-1”的背散射电子图像和透射电镜图像。Crs-方石英,Coe-柯石英,Sti-斯石英,Sft-赛石英。

简而言之,岩屑B1中的不同二氧化硅高压多形记录了不同的P−T−t路径。但考虑到冲击过程中温度存在不均一性,一次峰值压力约为11−40 GPa的撞击作用就可能形成上述不同二氧化硅高压多形。这一撞击作用可能与整个岩石所经历的冲击相同(B1中的斜长石已转变为熔长石,限定压力为25−30 GPa9)。但熔融囊中的石英簇应形成于后续发生的另一次撞击事件,而不是高温导致的斯石英退变质。原因在于(1)石英簇与斯石英取向不同(定向 vs. 取向随机),(2)熔融囊尺寸小冷却速率快,不支持发生高温慢速的冲击后退火过程10,(3)另一次撞击事件不仅可以形成裂隙,且撞击可导致裂隙边界升温高于熔脉其它区域11,使得裂隙边界熔脉发生熔融并随后快速结晶形成石英簇。

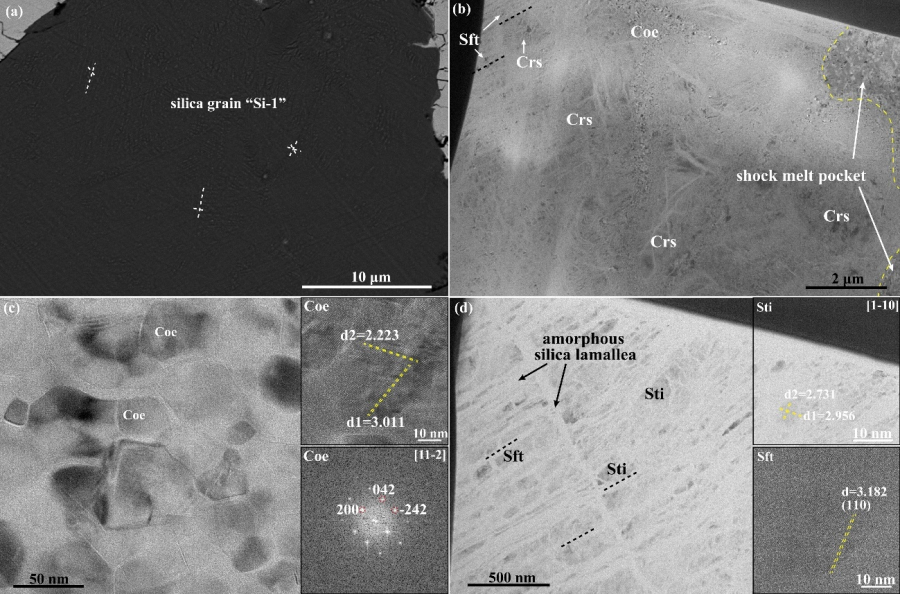

高压矿物相是限定冲击条件的有力工具,但在月球返回样品中较为罕见。而辉石作为玄武岩主要造岩矿物,研究其冲击变质特征尤为必要。团队在CE-6低钛玄武岩岩屑B2和B3中发现极少数辉石颗粒具有Fe-Mg或Ca的非同心、相邻带边界不规则的振荡环带,而其它辉石仍遵循成分由富Mg逐渐向富Fe演化的趋势(图4)。这种复杂的成分变化记录了冲击过程中同一岩屑的百微米尺度内温度的不均一分布11,其中部分辉石颗粒由于局部“热点”发生熔融随之快速冷却结晶形成Fe-Mg或Ca的振荡环带,而其它辉石则仍保持固体状态。岩屑B2和B3中不存在熔长石和辉石高压相,推测母岩经历的冲击峰值压力不超过15 GPa9,而明显的冷却速率差异说明二者经历了不同的冲击事件(~300 K/天 vs. 0.5–1.0 K/天)。这一研究结果揭示了辉石颗粒化学成分振荡限定硅酸盐岩石经历的冲击P-T-t路径的巨大潜力。

利用限定的冲击压力范围、冲击弛豫时间和CE-6低钛玄武岩单元上的最大撞击坑直径(1.7 km),估算出形成岩屑B1中冲击熔融囊和多种高压矿物相(峰值压力:25–30 GPa)的撞击体直径为~300–800 m,撞击速率为~3–3.4 km/s;而形成B2和B3中辉石振荡环带(峰值压力:≤15 GPa)的撞击体直径不大于950 m,撞击速率不高于2.1 km/s。结合石英簇的形成机制以及导致辉石Mg-Fe振荡环带和Ca振荡环带显著的冷却速率差异,CE-6低钛玄武岩的冲击变质特征揭示了自28亿年以来,至少有四次百米级别的小行星撞击在了月球背面南极艾肯盆地内约~5.8 × 103 k㎡的区域范围内。

Apollo返回样品相比于月球陨石普遍显示较低的冲击强度(5–30 GPa vs. ≥28 GPa),以往研究认为这很可能是采样区域偏差和获取样品方式差异导致的12,13。但团队对嫦娥五号和嫦娥六号样品的研究则表明,月球正面和背面返回样品所经历的冲击强度(~30–40 GPa)基本与来自月表随机位置的月球陨石相当。这表明在月球中晚期的演化进程中,小行星撞击可能并未在月球正面和背面两个半球上产生显著的冲击程度差异。

论文信息: J. Yang,W. Du, D.-Y. Ju,R. Li,J.-Z. Liu,S.-R. Liu,Y.-Y. Wen,Y. Li,X.-Y. Li & Y. Liu. (2025) Complex impact processes on the Moon’s farside recorded by Chang’e-6 low-Ti basalt. Npj Space Exploration,1,10. https://doi.org/10.1038/s44453-025-00009-6.

中国科学院地球化学研究所的杨晶副研究员为本文第一作者,杜蔚研究员和刘耘研究员是本文共同通讯作者,合作者包括中国科学院地球化学研究所的鞠东阳(博士研究生),李瑞工程师,刘建忠研究员,刘世荣研究员,文愿运工程师,李阳研究员和李雄耀研究员。感谢国家航天局提供嫦娥六号样品,该工作受到了国家自然科学基金(42373041、42441822、41973058、42473052和42441804)、国家重点研发计划(2024YFF0807500)、中国科学院院长基金资助(QYJ-2025-010)、贵州省重大科技专项(QKH-ZDZX(2024)-016)以及2019年贵州省补助资金(GZ2019SIG)共同资助。

(月球中心 杨晶、杜蔚/供稿)