生物碳泵(BCP)将碳酸盐风化形成的溶解无机碳(DIC)转化为内源有机碳(AOC),是形成长期稳定碳酸盐风化碳汇的关键机制。DIC施肥效应可增加BCP的强度,水体有富营养化的趋势。富营养化作为BCP的一个特殊阶段,是地表水环境的主要问题之一,表现为水质差,有害蓝藻大量繁殖。通常认为,富营养化的控制元素是磷(P)和氮(N)。生物碳泵效应在光合利用溶解无机碳(DIC)形成内源有机碳的同时,生成碳酸钙沉淀。在此过程中可溶性磷酸盐与碳酸钙发生共沉淀(CaCO3-P),导致水体中可溶性磷向难溶性磷转化,喀斯特湖库的初级生产力受到磷限制,形成对富营养化的负反馈机制,减缓了水体向富营养化方向发展。但是目前对于生物碳泵的除磷机制、除磷效率及控制机制的研究仍相对匮乏。

针对以上科学问题,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室刘再华研究员领导的喀斯特(岩溶)水-碳循环研究小组,以贵州的两个喀斯特河流-水库系统(平寨水库和红枫湖水库)作为研究对象,利用沉降颗粒物中内源有机碳和无机碳的沉降通量、总磷和磷形态的沉降通量,结合表层水化学特征和叶绿素浓度对上述两个喀斯特河流-水库系统进行了生物碳泵除磷机制的研究。

研究结果表明:

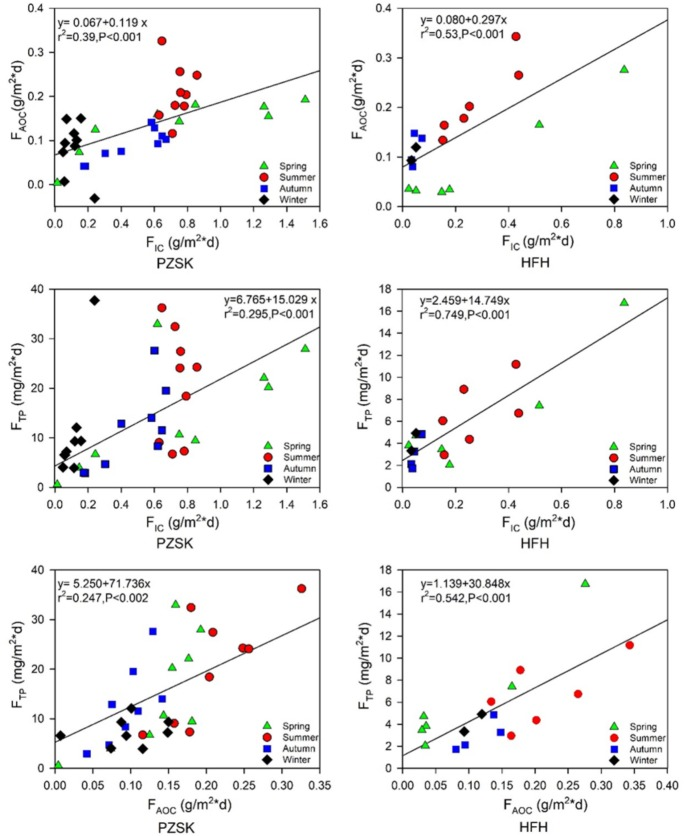

(1)现代沉降颗粒物中内源有机碳和无机碳的沉降通量可以代表湖库的生物碳泵效应强度;

(2)总磷的沉降通量与内源有机碳和无机碳的沉降通量成正比,反映了生物碳泵对磷去除的控制;

(3)磷形态中,HCl-P(钙结合态磷)和BD-P(铁结合态磷)主要受到生物碳泵的控制。

相关研究对HCO3-Ca型地表水,特别是在覆盖全球陆地表面15%的岩溶地区的湖库富营养化控制具有重要意义。

该研究得到了贵州省科技计划项目(黔科合重大专项字[2024]013,黔科合成果[2024]重大014)、国家自然科学基金项目(41977298)的资助,相关研究结果发表在国际水文学期刊《JOURNAL OF HYDROLOGY》上。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169425014684?via%3Dihub#ak005

(环境室 孙海龙/供稿)