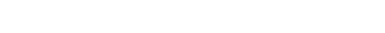

在全球气候变化背景下,干旱与半干旱生态系统的水循环和碳循环过程日益引起学术界的关注。近日,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室洪冰研究员课题组,通过对我国新疆巴音布鲁克草原生态系统的长期连续观测与实验模拟研究(图1),揭示了该地区水汽通量、碳通量及生态系统呼吸对气候变化的响应机制,为理解全球变化下的生态反馈提供了重要科学依据。

图1. 巴音布鲁克高原湿地地理位置(a,b,c)和本研究观测实验场(d)

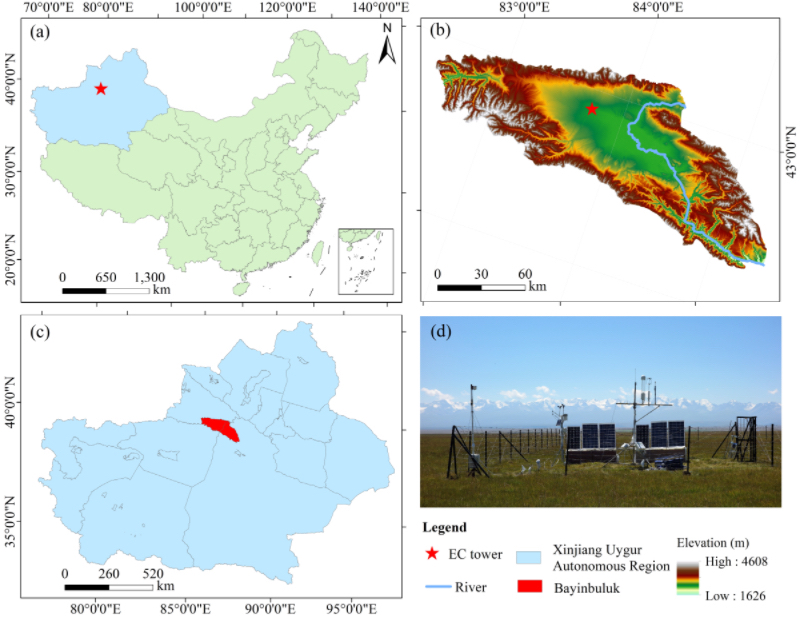

基于2017–2021年连续五年的涡度相关观测数据,发现巴音布鲁克高寒草地每年向大气中释放约1432毫米的水汽,远高于年降水量(237毫米),表明该草地是水汽的净源区。研究同时显示,该地区水汽通量具有明显的季节与日变化规律:生长季(5–9月)通量显著高于非生长季,日峰值出现在下午2:30左右。通过小波分析与主成分分析进一步明确:太阳辐射、气温、土壤温度和饱和水汽压差是控制水汽通量的主要环境因子(图2)。更为重要的是,尽管降水量和温度在五年期间没有显著增加,年蒸散量却以每年100毫米的速度上升,表明气候变暖正在加剧该地区的水分亏缺,进一步推动干旱化进程。

图2. 2017年8月至2021年12月巴音布鲁克草原环境因子的月均值(或总量)

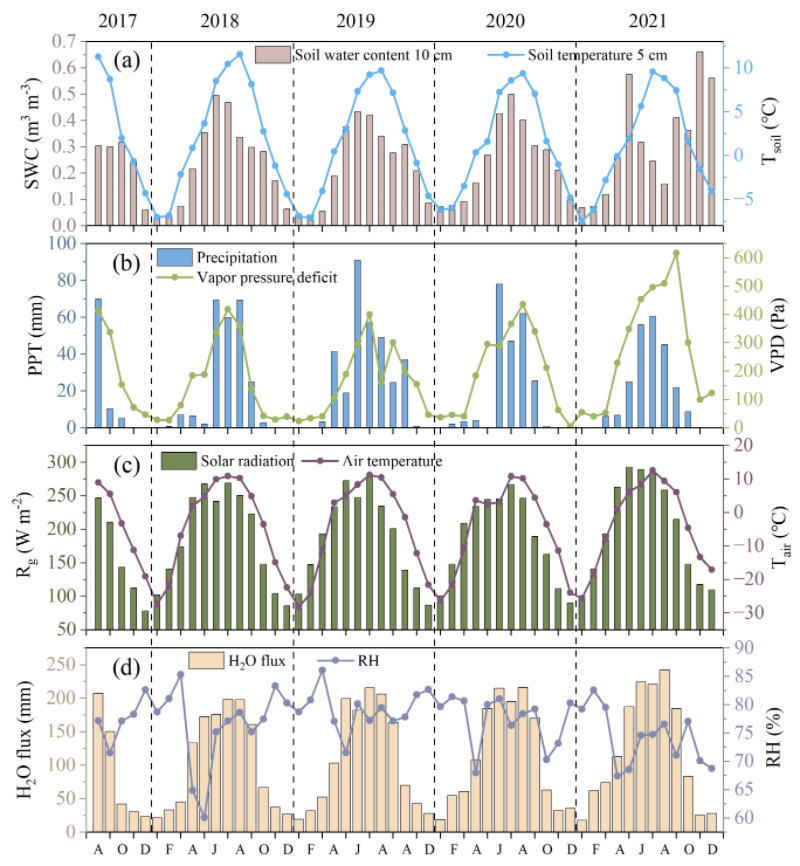

在碳通量方面,通过采用LI-8100A自动通量观测系统研究巴音布鲁克草原生态系统呼吸(ER),研究发现ER呈现显著的双峰日变化特征(峰值出现在16:30和23:30),季节动态则以8月最高、12月底最低。2018年全年ER总量为678 g C m⁻²,非生长季贡献了13%。土壤5 cm温度与土壤含水量是控制ER季节变化的主控因子,而日变化则更多受气温和太阳辐射驱动。研究表明,ER的温度敏感性(Q10)在低温和中等含水量条件下最高(图3)。

图3. ER和环境变量的时间序列:(a)日平均太阳辐射;(b)距地面2 m的日平均温度和5、20和35 cm深度的日平均温度;(c) 10cm深度的日平均SWC和半小时PPT;(d)内质网通量(中位数、平均值、第25 /75百分位数、第10 /90百分位数、阈值分别以实线、方形、箱形、须状和圆形表示)。

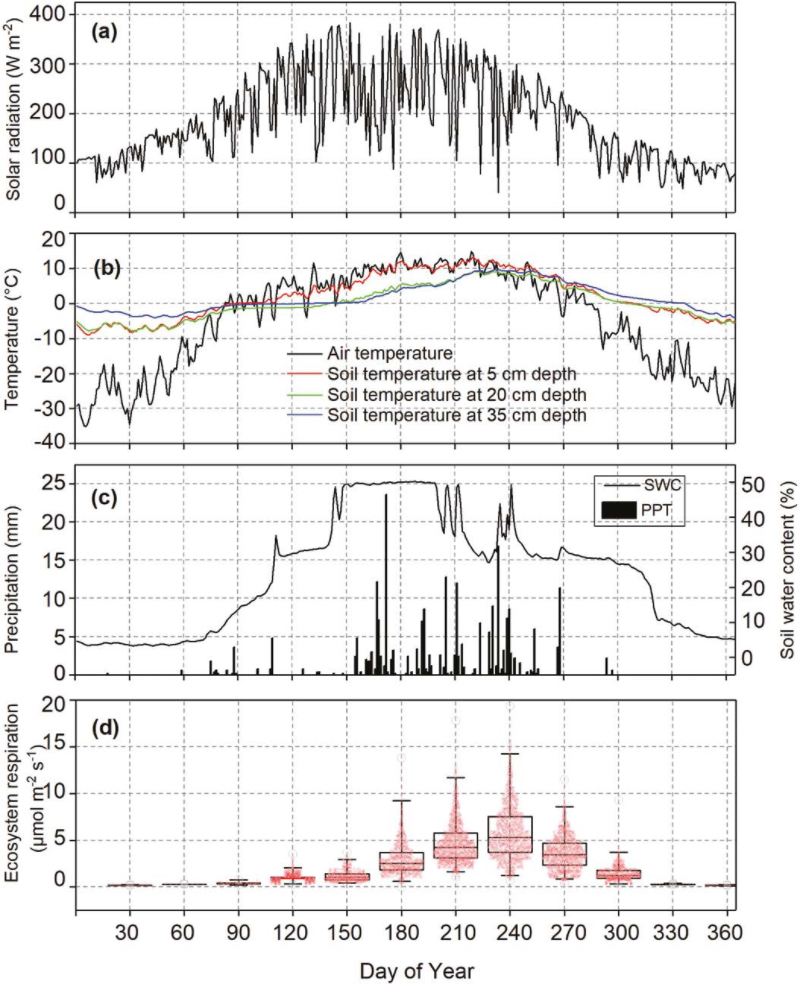

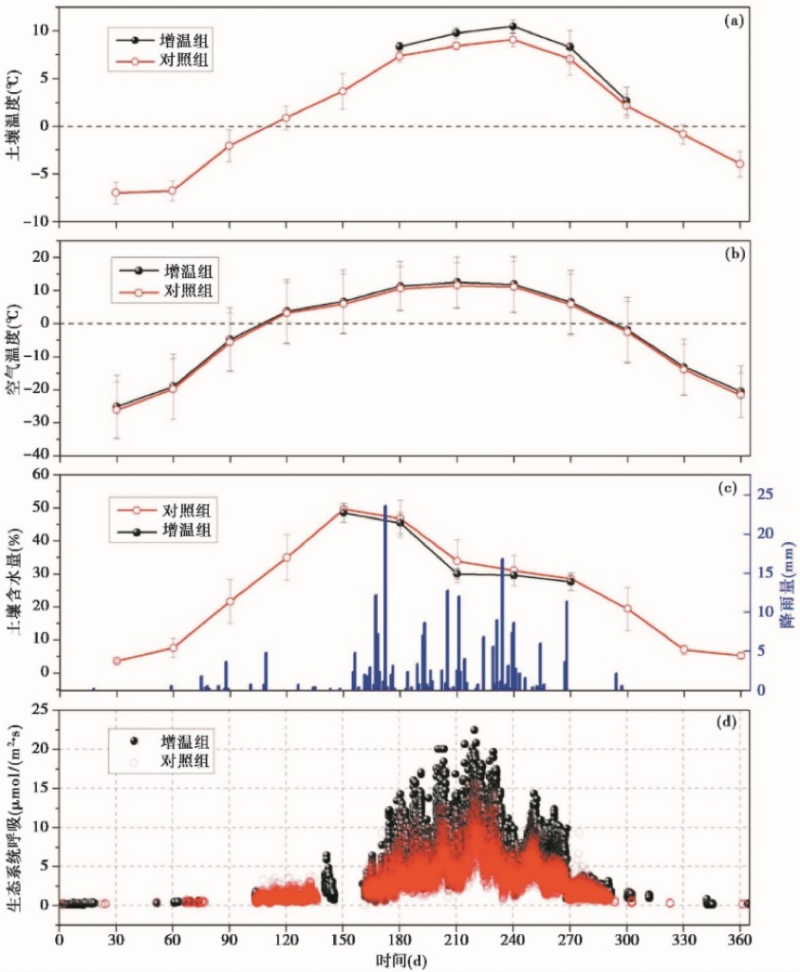

通过使用开顶箱(OTC)模拟增温情景,并结合LI-8100A土壤碳通量系统进行全年连续观测,聚焦于巴音布鲁克高寒湿地的碳循环过程。研究发现:OTC使空气温度升高0.5℃,土壤温度升高1.1℃,土壤含水量降低2.01%;增温导致生态系统呼吸(ER)通量增加33%,年ER总量达678 g C/m²,其中87%发生在生长季;ER对温度的敏感性(Q₁₀)在低温和中等含水量条件下最高,增温后Q₁₀从6.68升至8.16,表明碳释放对温度升高的响应更为剧烈(图4)。

图4. 土壤温度(a)、气温(b)、土壤含水量(土壤深度均为5cm)(c)和生态系统呼吸(d)在 OTC 组和对照组中的变化。误差线代表标准偏差。

以上观测研究均表明,水热耦合作用是调控高寒生态系统水碳循环的核心机制。水分可利用性与温度变化共同影响植被蒸腾、土壤蒸发与微生物呼吸,进而调节整个系统的能量与物质交换。草地蒸散发的加剧与湿地呼吸的增强,可能在中亚干旱区引发更为严峻的水资源短缺与碳释放风险,这对未来区域生态安全与气候适应性管理提出新的挑战。

该项研究揭示了一个严峻的现实:在气候变暖的驱动下,干旱区高寒生态系统正同时面临水分流失与碳释放加速的双重压力。在干旱背景下,降水不足与温度上升形成正反馈,加剧水分胁迫,进一步推动碳释放,可能使这些原本脆弱的生态系统陷入“更干—更暖—更多碳释放”的恶性循环。研究不仅揭示了巴音布鲁克草原生态系统水碳通量的时空动态及其环境驱动机制,也强调了长期连续观测和控制实验在预测气候—生态反馈中的重要性。

该研究填补了中亚干旱区高寒生态系统长期连续观测数据的空白,为区域气候模型与碳循环模型提供了关键参数,深化了对陆地生态系统水碳耦合过程的理解,为全球变化背景下“一带一路”经济带的生态风险评估与应对策略提供了科学理论基础。

研究工作得到国家自然科学基金项目(41907288和41673119)和中国科学院战略性先导专项(B类)“亚太多尺度气候环境变化动力学”(XDB40000000)的资助。研究成果已陆续发表在《Journal of Hydrology》、《Journal of Plant Ecology》和《第四纪研究》等国内外著名学术期刊上。

论文信息1:Fan,B.,Peng,H.,Yao,H.,Li,K. and Hong,B. 2025. Seasonal and inter-annual dynamics of water vapor flux based on five-year eddy covariance measurements over an alpine grassland in arid Central Asia. Journal of Hydrology 663.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134259

论文信息2:Yao,H.,Peng,H.,Hong,B.,Zhang,H.,Fan,B.,Wang,J. and Lu,Y. 2025. Response of ecosystem respiration to warming in the alpine wetland ecosystem of Bayinbuluk,Xinjiang. Quaternary Sciences 45(3),721–734.

论文链接:https://webofscience.clarivate.cn/wos/alldb/full-record/CSCD:7981602

论文信息3:Yao,H.,Peng,H.,Hong,B.,Ding,H.,Hong,Y.,Zhu,Y.,Wang,J.,Cai,C. and Hao,Y. 2022. Seasonal and diurnal variation in ecosystem respiration and environmental controls from an alpine wetland in arid northwest China. Journal of Plant Ecology 15(5),933–946.

论文链接:https://doi.org/10.1093/jpe/rtac050

(环境室洪冰课题组/供稿)